Os médicos ficaram bravos comigo. Tudo começou no domingo retrasado, quando publiquei na edição impressa da

Folha uma

coluna em que comentava

reportagem da revista britânica "The Economist" sobre o futuro da medicina. De acordo com o periódico, com o envelhecimento da população e o consequente aumento da prevalência das doenças crônicas, vai ser impossível formar tantos médicos quantos seriam necessários pelos padrões de hoje. A tese central do hebdomadário, com a qual concordo, é a de que o atendimento à população não poderá mais ser tão centrado na figura do médico. Outros profissionais, como parteiras, optometristas, fonoaudiólogos terão de ser utilizados pelos sistemas de saúde e em números crescentes.

Como sempre ocorre quando se atinge uma categoria briosa e organizada, foi uma chuva de e-mails, a maioria bastante urbanos e levantando objeções relevantes, alguns poucos mais agressivos. Não sem algum sadismo, voltei à carga na

coluna de sexta-feira, fazendo algumas observações sobre o projeto de lei que regulamenta o ato médico, que tramita no Congresso. Foi uma nova torrente de mensagens, mas, desta vez, admito que fui deliberadamente provocador.

Para quem não sabe, há uma verdadeira guerra em torno da proposta legislativa. De um lado estão os médicos e, de outro, os mais numerosos enfermeiros, biomédicos, psicólogos, biólogos, farmacêuticos, professores de educação física, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, nutricionistas, dentistas, profissionais do serviço social, optometristas, técnicos em radiologia e quem mais eu tenha esquecido. A questão de fundo é mercado. (Calma, não estou dizendo que toda essa gente só pense em dinheiro e nunca na saúde da população). Médicos buscam recuperar um espaço perdido com a proliferação das carreiras paramédicas e estas tentam preservar e consolidar conquistas que já conseguiram inscrever em leis de regulamentação profissional.

O que eu procurei mostrar é que, apesar de importantes melhorias em relação a versões anteriores da proposta, o substitutivo da Câmara ainda conserva traços escandalosamente corporativistas.

Um exemplo gritante são os dispositivos que tornariam a colocação de piercings e a aplicação de tatuagens atos privativos de médicos. Não estou de modo algum dizendo que não existe risco nesses procedimentos. Ele é real e menos diminuto do que se imagina. Ainda assim o cidadão, a parte sempre esquecida nos confrontos entre categorias profissionais, deve ter o direito de fazer coisas tolas e perigosas, desde que não ameacem terceiros. O que de melhor a lei pode fazer pelas pessoas comuns é exigir que sejam corretamente informadas dos riscos que correm.

Os médicos foram com tanta sede ao pote que produziram uma piada involuntária, ao tornar o sexo uma zona restrita: segundo o art. 4º, pár. 4º, III, "a invasão dos orifícios naturais do corpo" é prática exclusiva da classe. Na mesma linha de irrazoabilidade vai o art. 5, que proíbe não médicos de chefiar serviços médicos ou de lecionar disciplinas médicas. Isso numa época em que, na ciência, as fronteiras entre medicina, biologia, química, física etc. são cada vez mais difusas. Se o futuro se desenvolver conforme se antecipa (o que quase nunca ocorre), serão respectivamente físicos e biólogos que terão de ensinar os médicos a utilizar a nanotecnologia e a terapia com células tronco na reparação de órgãos --uma matéria eminentemente médica.

Antes que me tomem por um psicólogo ou enfermeiro despeitado, pronto a lançar-me sobre o butim de uma eventual desregulamentação da área médica, esclareço que sou um mero bacharel em filosofia exercendo o ofício de jornalista. Não tenho, portanto, nenhum interesse profissional nessa intricada questão. A rigor, como marido de médica, até deveria torcer pela regulamentação, já que ela supostamente favorece uma atividade de cujos proventos minha família se beneficia. Mas evito até onde posso subordinar minhas opiniões intelectuais a discutíveis ganhos materiais.

E não é necessário muito mais do que o bom senso para perceber que a pretensão de médicos de criar uma gigantesca reserva de mercado não faz sentido econômico, social nem sanitário. É claro que o ideal seria que todo mundo passasse por um médico antes de trocar seus óculos, tomar um analgésico ou iniciar um programa de prática esportiva. Mas temos condições de arcar com o custo?

E, já que estamos falando de ideais, o melhor mesmo seria que todos tivessem formação em medicina. Pelo menos em teoria, o mundo seria um pouco mais saudável se todos os seus habitantes tivessem bons conhecimentos de anatomia, farmacologia, semiologia etc. Só que nem o mais rematado lunático ousa sugerir que cada cidadão deva passar oito ou dez anos de sua vida em caríssimos cursos universitários estudando essas matérias apenas para se tornar um paciente melhor --ou pior, dependendo da perspectiva. Como em tudo, precisamos aqui pensar em termos de custo e benefício.

O médico é provavelmente o profissional mais caro em circulação na sociedade. No Brasil, são seis anos de graduação em regime integral em cursos que exigem, além de aulas expositivas e práticas, laboratórios, cadáveres, cobaias e muito material descartável. Depois, são dois anos de residência em hospitais-escola sob estrita supervisão de outros médicos. Uma especialização pode requerer mais dois ou três anos de estudo. E tudo é muito fugaz. Um especialista de ponta que passe um ano sem abrir um "journal" estará mortalmente defasado.

É contraproducente colocar médicos nos quais se investiu tanto para desempenhar tarefas mais simples para as quais outros profissionais podem ser treinados. É mais do que razoável que um optometrista prescreva receitas de óculos, que enfermeiras realizem partos de baixo risco (identificados como tal num bom pré-natal) e que fonoaudiólogos diagnostiquem e tentem curar distúrbios da fala.

Tudo isso, é claro, dentro de um sistema de referência e contra-referência no qual o médico segue desempenhando papel central. Se aquele parto de baixo risco apresentar complicações ou se o distúrbio de fala for consequência de um tumor, é o médico que será chamado para "arrumar a casa". Teria sido melhor que esses tivessem sido encaminhados para o médico antes? É possível que sim. Mas temos condições de arcar com esse custo? É provável que não. Para cada parto que se complica ou gagueira provocada por neoplasia, há centenas ou milhares de casos que se resolvem sem maiores problemas. O próprio médico generalista inicia suas hipóteses diagnosticas pensando no que é mais comum, não nas moléstias raras.

A verdade é que a saúde é um saco sem fundo. Sempre podemos incorporar ao sistema mais pessoal e novas drogas, tecnologias que tendem a melhorá-lo. Num instantinho, estaríamos aplicando na área 100% dos Orçamentos federal e dos Estados e municípios. Só que isso é infactível. Além da saúde, o poder público tem de oferecer educação, segurança pública, lazer, cultura etc. Precisamos, portanto, de um sistema que consuma apenas o que a sociedade esteja disposta a pagar e que seja tão eficiente quanto possível. Isso evidentemente implica racionalizar gastos e rever papéis. O Brasil vive uma posição inglória, em que, de um lado, ainda contamos com uma enorme demanda reprimida por serviços, típica de países pobres, e, de outro, já começamos a experimentar a explosão de moléstias crônicas características de nações desenvolvidas cuja população envelhece. Isso significa que o Brasil, mais do que outros, precisa massificar rapidamente os serviços médicos. Atualmente, quem resolve o problema da demanda são as filas. Marcar uma consulta oncológica encaminhada por médico do SUS leva, em São Paulo, com sorte, uns quatro meses. São grandes as chances de a metástase chegar mais rápido.

Acredito que a iniciativa de regulamentar o ato médico esteja associada à acentuada "proletarização" por que a categoria passou nas duas últimas décadas. Com efeito, é absolutamente comum encontrar hoje médicos com três empregos, fazendo jornadas de 72 horas semanais para garantir o fim de mês. O resultado é o pior círculo vicioso possível: o profissional atende mal porque está sempre cansado e, como não tem tempo para reciclar-se, acaba prestando um atendimento que só piora à medida que ele vai ficando mais desatualizado. Mas o problema aqui, pelo menos em parte, é que o Brasil é um país pobre. Comparativamente, como mostrou

artigo de Marcelo Neri, da FGV, na

Folha, a medicina ainda é a profissão que traz mais retorno econômico para seus praticantes.

Até por razões pessoais, os médicos têm toda a minha solidariedade. Só que solidariedade não é sinônimo de emburrecimento. Tentar resolver as coisas a golpes de caneta criando um gigantesco monopólio não apenas não devolverá aos médicos o status econômico e social de que eles já gozaram como ainda tenderá a colocar mais pressão sobre o combalido sistema de saúde. Se, no setor público, a demanda já não é vencida, como não ficarão as filas se o projeto de regulamentação que está no Congresso for aprovado exigindo que até diagnósticos de unha encravada sejam feitos por médicos?

A resposta inteligente a essa situação não se encontra na sanha legiferante, mas na promoção da própria medicina. Por mais que paramédicos passem a desempenhar tarefas que já foram de médicos, sempre haverá funções que deverão ser realizadas pelos que têm a formação mais completa. Se, no passado, o grosso da clientela de um oftalmologista consistia de pessoas querendo uma receita de óculos, hoje muitos buscam livrar-se dos óculos através de operações que só podem ser feitas por cirurgiões oftálmicos. Em vez de querer resolver as coisas no grito, procurando impor-se sobre outras profissões, os médicos ganhariam mais se dedicassem seus esforços --e poderoso lobby parlamentar-- a melhorar a formação dos estudantes de medicina e começar a desenhar um sistema de saúde mais funcional. Se os cursos para optometristas e quejandos deixam muito a desejar, vamos modificá-los.

Se é possível treinar um estudante de medicina para supostamente dar conta de todos os problemas médicos que existem, também é possível treinar um estudante de optometria para reconhecer os sinais que exigem encaminhar o paciente para um oftalmologista. De qualquer maneira, é preferível que uma criança míope pobre da rede pública seja atendida por um optometrista, caso em que ficará sem uma consulta oftalmológica, mas com um par de óculos que lhe permite acompanhar as aulas, do que sem a consulta com o especialista e sem os óculos como ocorre hoje.

Diga-se em favor dos médicos que não foram eles que criaram todas as restrições e barreiras que estão no projeto de lei. Eles só reproduziram dispositivos constantes das regulamentações profissionais das categorias que agora se queixam do corporativismo médico.

O problema, no fundo, são as raízes fascistas que permeiam a sociedade brasileira. As pessoas não se veem como cidadãs de uma República, mas como representantes de uma categoria profissional que seria detentora de direitos naturais. O que se busca é sacramentar em lei suas reivindicações e esperar que o Estado use sua autoridade para implementá-las. Viramos o país das corporações, quando o ideal seria uma nação de indivíduos.

Por Hélio Schwartsman

Fonte Folhaonline

Uma pesquisa recente da PwC descobriu que cerca da metade dos consumidores acredita que a tecnologia móvel de saúde ajudará a área. E 59% dos que usam a tecnologia móvel de saúde afirmam ter substituído as consultas. Mas o relatório também traz à tona que apesar do entusiasmo do público, a maioria dos médicos não estão felizes com essa nova forma de contato.

Uma pesquisa recente da PwC descobriu que cerca da metade dos consumidores acredita que a tecnologia móvel de saúde ajudará a área. E 59% dos que usam a tecnologia móvel de saúde afirmam ter substituído as consultas. Mas o relatório também traz à tona que apesar do entusiasmo do público, a maioria dos médicos não estão felizes com essa nova forma de contato.

Em seis meses, o RP-7i, que realiza diagnóstico à distância, estará pronto para ser comercializado no Brasil. A Eco Sistemas será a representante do dispositivo, fabricado pela americana InTouch Health

Em seis meses, o RP-7i, que realiza diagnóstico à distância, estará pronto para ser comercializado no Brasil. A Eco Sistemas será a representante do dispositivo, fabricado pela americana InTouch Health

Com remuneração entre R$ 6.000 a R$ 9.000, a procura por pessoas com expertise em gestão de qualidade e segurança do paciente cresce. Existem hospitais que oferecem remuneração diferenciada para tais profissionais

Com remuneração entre R$ 6.000 a R$ 9.000, a procura por pessoas com expertise em gestão de qualidade e segurança do paciente cresce. Existem hospitais que oferecem remuneração diferenciada para tais profissionais  Apesar do resultado positivo, a morosidade para aprovação regulatória dos estudos é o maior entrave do País. Entretanto, a Anvisa abriu consulta pública para reavaliar o prazo de aprovação de pesquisa originados no exterior

Apesar do resultado positivo, a morosidade para aprovação regulatória dos estudos é o maior entrave do País. Entretanto, a Anvisa abriu consulta pública para reavaliar o prazo de aprovação de pesquisa originados no exterior  É comum as pessoas confundirem negociação com posicionamento, levando apenas a feedbacks negativos. Veja como expôr seus interesses e trazer melhores resultados para dentro de sua empresa

É comum as pessoas confundirem negociação com posicionamento, levando apenas a feedbacks negativos. Veja como expôr seus interesses e trazer melhores resultados para dentro de sua empresa  Dez de julho é a nova data

Dez de julho é a nova data  Anticorpo extraído de pacientes recuperados da infecção pelo vírus pode ser nova arma para o controle da doença

Anticorpo extraído de pacientes recuperados da infecção pelo vírus pode ser nova arma para o controle da doença Foram notificados mais 11 casos de Gripe A (H1N1) no Estado

Foram notificados mais 11 casos de Gripe A (H1N1) no Estado No destaque, 30 minutos diários de atividades físicas, não fumar, evitar bebidas alcoólicas e manter uma alimentação saudável

No destaque, 30 minutos diários de atividades físicas, não fumar, evitar bebidas alcoólicas e manter uma alimentação saudável No destaque, a posição do Brasil como único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes a ter sistema universal de saúde

No destaque, a posição do Brasil como único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes a ter sistema universal de saúde Um médico especialista em pele dos Estados Unidos resolveu ajudá-lo

Um médico especialista em pele dos Estados Unidos resolveu ajudá-lo Estudo ainda reforça resultados anteriores que relacionam a calvície masculina a risco aumentado de câncer de próstata

Estudo ainda reforça resultados anteriores que relacionam a calvície masculina a risco aumentado de câncer de próstata Estudo mostra que dieta com altas doses de resveratrol melhora desempenho físico, função cardíaca e esquelética de ratos

Estudo mostra que dieta com altas doses de resveratrol melhora desempenho físico, função cardíaca e esquelética de ratos

A Ordem dos Enfermeiros anunciou esta quarta-feira que a administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC) lhe comunicou que os 240 enfermeiros que exercem funções na Maternidade Alfredo da Costa (MAC) serão todos integrados.

A Ordem dos Enfermeiros anunciou esta quarta-feira que a administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC) lhe comunicou que os 240 enfermeiros que exercem funções na Maternidade Alfredo da Costa (MAC) serão todos integrados. Mais de 12 mil utentes estão sem médico de família no concelho de Santiago do Cacém. A situação mais grave verifica-se na extensão de saúde de Ermidas-Sado, que está sem médico desde o final do mês de Abril, obrigando mais de dois mil utentes, a maioria idosos, a uma deslocação de quarenta quilómetros até ao Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Mais de 12 mil utentes estão sem médico de família no concelho de Santiago do Cacém. A situação mais grave verifica-se na extensão de saúde de Ermidas-Sado, que está sem médico desde o final do mês de Abril, obrigando mais de dois mil utentes, a maioria idosos, a uma deslocação de quarenta quilómetros até ao Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém. A presidente da Associação de Enfermeiros de Salas de Operações (AESO) alertou hoje para os perigos da reutilização de dispositivos médicos de uso único e mostrou-se preocupada com decisões que possam ser tomadas com base em medidas economicistas.

A presidente da Associação de Enfermeiros de Salas de Operações (AESO) alertou hoje para os perigos da reutilização de dispositivos médicos de uso único e mostrou-se preocupada com decisões que possam ser tomadas com base em medidas economicistas. O IPO de Lisboa apresenta maiores tempos de espera cirúrgicos para doentes com elevados níveis de prioridade, e o incumprimento dos prazos chega a ultrapassar os 50 por cento, revelou uma auditoria do Tribunal de Contas (TC).

O IPO de Lisboa apresenta maiores tempos de espera cirúrgicos para doentes com elevados níveis de prioridade, e o incumprimento dos prazos chega a ultrapassar os 50 por cento, revelou uma auditoria do Tribunal de Contas (TC). O presidente da Associação Nacional de Laboratórios (ANL) denunciou hoje atrasos na obtenção de exames realizados nos hospitais e centros de saúde que estarão a ter "consequências gravíssimas" na saúde dos utentes que são diagnosticados tardiamente.

O presidente da Associação Nacional de Laboratórios (ANL) denunciou hoje atrasos na obtenção de exames realizados nos hospitais e centros de saúde que estarão a ter "consequências gravíssimas" na saúde dos utentes que são diagnosticados tardiamente. A administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC) revelou que, durante uma reunião com elementos da 'troika' e de "outras instituições", estas entidades referiram "não ter qualquer obstáculo à construção do novo hospital" na zona oriental de Lisboa.

A administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC) revelou que, durante uma reunião com elementos da 'troika' e de "outras instituições", estas entidades referiram "não ter qualquer obstáculo à construção do novo hospital" na zona oriental de Lisboa. Relatório anual da Human Rights Campaign, o maior grupo de defesa dos direitos dos homossexuais nos EUA, revela que está aumentando o número de hospitais americanos que adotam políticas que proíbem a discriminação contra pacientes gays, lésbicas, bissexuais e transsexuais.

Relatório anual da Human Rights Campaign, o maior grupo de defesa dos direitos dos homossexuais nos EUA, revela que está aumentando o número de hospitais americanos que adotam políticas que proíbem a discriminação contra pacientes gays, lésbicas, bissexuais e transsexuais. Pesquisadores americanos relataram que um novo tipo de comprimido anti-insônia, o suvorexant, teve sucesso em testes clínicos, ajudando pessoas a pegar no sono e continuar dormindo. Os resultados foram apresentados na conferência "Sleep 2012", informa o site "Huffington Post".

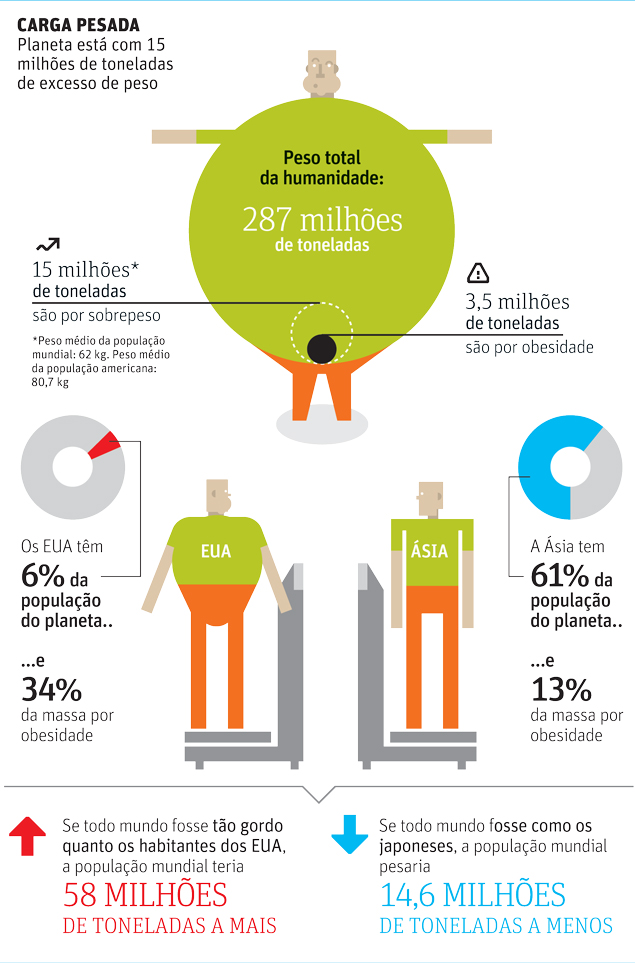

Pesquisadores americanos relataram que um novo tipo de comprimido anti-insônia, o suvorexant, teve sucesso em testes clínicos, ajudando pessoas a pegar no sono e continuar dormindo. Os resultados foram apresentados na conferência "Sleep 2012", informa o site "Huffington Post". Um estudo publicado nesta semana no periódico "BMC Public Health" mostra que o planeta está com 15 milhões de toneladas de sobrepeso.

Um estudo publicado nesta semana no periódico "BMC Public Health" mostra que o planeta está com 15 milhões de toneladas de sobrepeso.